Прошедшие выставки

«Стрелецкая слобода»

Выставка работ народного художника России В.С. Пименова «Стрелецкая слобода» Я вырос в Стрелецкой слободе. Которая протянулась параллельно руслу Осетра, поперек пологого склона.…

Узнать больше

«Моя родная провинция»

Уютная русская провинция всегда вызывает особое тепло в сердце. В этих тихих и спокойных местах время течет плавно и размеренно,…

Узнать больше

«Образы Подмосковья»

Выставка приурочена к Дню образования Московской области, которая приобрела статус самостоятельной территориальной и административной единицы 1 октября 1929 года. На…

Узнать больше

«Скульптура в живописи. Живопись в скульптуре»

На выставке «Скульптура в живописи. Живопись в скульптуре», приуроченной ко дню памяти А.С. Голубкиной, представлены скульптурные работы крупнейшего мастера скульпторы…

Узнать больше

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»

Выставка проходит в рамках Года педагога и наставника. Она посвящена образованию в Зарайске и Зарайском уезде. Какие учебные заведения были…

Узнать больше

«Искусство в ремесле. Путешествие узора»

Выставка «Искусство в ремесле. Путешествие узора» – вторая тематическая экспозиция в музее-заповеднике «Зарайский кремль», которую совместно с музеем проводят художники…

Узнать больше

«“ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ”, ПРОЧИТАННЫЙ СЕГОДНЯ»

В 2023 году исполняется 150 лет с начала публикации моножурнала Ф. М. Достоевского «Дневник писателя». Сначала так называлась рубрика в…

Узнать больше

Прекрасное пленяет навсегда

Выставка «Прекрасное пленяет навсегда» проходит в рамках национального проекта «Культура» и знакомит жителей разных регионов России с коллекцией Рязанского художественного…

Узнать больше

Письма русского путешественника

Путешествия были неотъемлемой частью человеческой жизни с самых давних времен. Археология дает нам богатый материал о странствиях древнейших людей. Путешествовали…

Узнать больше

Волшебный свет

Иллюстрации представляют собой новое, изобразительное измерение по сравнению с языком писателя. Они не должны буквально копировать содержание. Они служат созданию…

Узнать больше

Душа вещей

На любой выставке или экспозиции вы всегда оказываетесь перед музейным предметом. Каждая вещь, будь то картина, скульптура, произведение декоративно-прикладного искусства…

Узнать больше

А.С. Голубкина и И.С. Ефимов. Скульпторы-современники

«Если бы меня спросили: «Знали ли вы гения», я бы сказал – Голубкину», – говорил современник художницы, скульптор-анималист И.С. Ефимов.…

Узнать больше

Увидеть мир сердцем

Советский и российский художник Станислав Михайлович Никиреев (1932-2007) известен как мастер офортного пейзажа второй половины XX – начала XXI вв.…

Узнать больше

Семья Дергилёвых и праздник Новый Год

В Советское время государственные праздники раскладывались по году примерно с равными промежутками. Новый год, 23 февраля, 8 марта, 1 мая,…

Узнать больше

Русская Тройка

Какой сюжет в искусстве является самым романтичным и поэтичным образом русской зимы? Несомненно, изображение лихой тройки запряженных лошадей, которое и…

Узнать больше

«ПРОПОРЦИИ ДУХА»: ПОРТРЕТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

Выставка «ПРОПОРЦИИ ДУХА: ПОРТРЕТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ», которая проходит в выставочном зале Дома А.С. Голубкиной, посвящена разным подходам художников к…

Узнать больше

ПРАЗДНИК НА НЕВЕ

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I, выдающегося государственного деятеля, первого императора из династии Романовых, внёсшего…

Узнать больше

ПО СТОПАМ ГЕНИЯ К НОВЫМ МИРАМ

Одним из направлений деятельности Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» является пополнение собрания произведениями современного искусства, а также реализация выставочных проектов. В…

Узнать больше

ИСКУССТВО В РЕМЕСЛЕ

Выставка «Искусство в ремесле» посвящена одному из интереснейших видов архитектурной керамики – изразцу. Сегодня изразец, как и столетия назад, украшает…

Узнать больше

ПЕТРУ ВЕЛИКОМУ

На выставке «Петру Великому», приуроченной к 350-летию со дня рождения Петра Великого, представлены офорты первой четверти XVIII века, которые посвященные…

Узнать больше

ВЕЛИКОЕ ИСПЫТАНИЕ

В 2022 г. исполняется 125 лет со дня рождения Маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова. Видный военный…

Узнать больше

ТИХИЕ ПЕСНИ ПРИБОЯ

Море во все времена вдохновляло художников на создание шедевров, которые и по сей день не оставляют никого равнодушными. Морской пейзаж…

Узнать больше

КАПРИЗЫ МОДЫ

Мода – понятие довольно широкое – это и совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время,…

Узнать больше

ГОЛУБКИНА И ПАРИЖ

Выставочный проект «А.С. Голубкина и Париж» приурочен к 158-й годовщине со дня рождения художницы и расскажет о парижском периоде в…

Узнать больше

ЛЕГЕНДА МОРСКОЙ РАЗВЕДКИ. К ЮБИЛЕЮ В.Н. ЛЕОНОВА

Виктор Леонов родился в 1916 году в сельце Протякино Зарайского уезда Рязанской губернии. В начале Великой Отечественной войны краснофлотец…

Узнать больше

КЛАССИК КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ

В этом году исполняется 115 лет со дня рождения выдающегося мастера книжной графики Евгения Адольфовича Кибрик. Творчество его, в основном,…

Узнать больше

«…МЫ САМИ РЯЗАНСКИЕ»

В основу названия выставки «…Мы сами рязанские» легла цитата из романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». В этом и многих…

Узнать больше

«ВЕЛИЧАЙШИЙ ДРАМАТУРГ». К 200-ЛЕТИЮ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО

Выставка создана в сотрудничестве с Государственным центральным театральным музеем имени А.А. Бахрушина. Интерпретации творческого наследия Ф.М. Достоевского занимают особое место…

Узнать больше

ПОРТРЕТ ИЗ ПРОШЛОГО. К 75-ЛЕТИЮ Л.И. ЗЕНЕВИЧ

Выставка посвящена творчеству члена Союза художников России и Союза кинематографистов Ларисы Зеневич. В экспозиции представлена графика, а также двенадцать живописных…

Узнать больше

ОТКРЫТАЯ ВЫСТАВКА-КОНКУРС «ГРАМОТА РЕМЕСЛА»

Выставка-конкурс «Грамота ремесла» проводится в рамках Дня памяти скульптора А.С. Голубкиной. Свое единственное сочинение «Несколько слов о ремесле скульптора» она…

Узнать больше

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ. ДАРОВОЕ. ЗАРАЙСК

Годы детства великого русского писателя теснейшим образом связаны с усадьбой Даровое, приобретенной его родителями в 1831 году. Именно к Даровому…

Узнать больше

А.В. ТРУСОВ – ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ ЗАРАЙСКОЙ СТОЯНКИ

Александр Васильевич Трусов (1951-2020) – талантливый археолог, неутомимый разведчик, много километров прошедший по берегам Оки и Осетра, открывший много памятников.…

Узнать больше

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ЗАРАЙСКЕ 2018-2020 ГОДАХ

История археологического изучения Зарайска насчитывает уже более ста лет. Тем не менее, по-настоящему крупные исследования культурного слоя города были…

Узнать больше

О КОСМОСЕ

На выставке, приуроченной к 60-летию первого полета в космос, впервые широкой публике представлена серия офортов Народного художника России, члена-корреспондента Российской…

Узнать больше

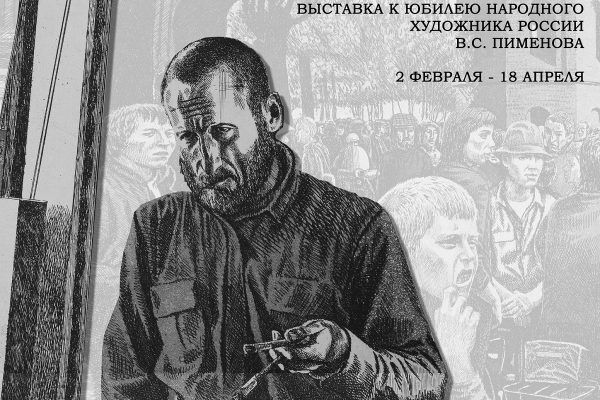

ВНУТРИ ВРЕМЕНИ, ВНУТРИ ПРОСТРАНСТВА

Персональная выставка народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств, почетного гражданина г. Зарайска Владимира Сергеевича Пименова (к 80-летию со дня…

Узнать больше

ГОЛУБКИНА. ДОСТОЕВСКИЙ. ЗАРАЙСК

Выставочный проект «Голубкина. Достоевский. Зарайск» приурочен к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского и 157-летию со дня рождения А.С. Голубкиной.…

Узнать больше

«СПАСЕННЫЕ ИСТОРИИ»

Сто недавно отреставрированных произведений художественного и декоративно-прикладного искусства представлены в Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» на выставке «Спасенные истории». Впервые музей…

Узнать больше

АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ЗАРАЙСКОЙ СТОЯНКИ

Зарайская стоянка – уникальный памятник эпохи верхнего палеолита в Подмосковье, относящийся к костенковско-авдеевской культуре. Эта стоянка дала миру потрясающие образцы…

Узнать больше

ЗАРАЙСКИЕ САДЫ

На выставке, приуроченной к 90-летию члена Союза художников СССР Е.И. Антонова, представлены предметы из собрания Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». …

Узнать больше

А.С. ГОЛУБКИНА. ДВА ДОМА — ДВА МУЗЕЯ

Совместный выставочный проект Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» и Государственной Третьяковской галереи позволит образно представить значение двух знаковых для художницы мест…

Узнать больше

УРОКИ МУЖЕСТВА

Выставка открылась в рамках Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Великой Победы. Цель ее — рассказать о Зарайске и…

Узнать больше

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ В ГОДЫ ВОЙНЫ

В честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Государственный музей-заповедник «Зарайский кремль» впервые показывает работы заслуженного художника РСФСР Ирины…

Узнать больше

Выставка «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени»

На выставке «Зарайский гарнизон эпохи Смутного времени» посетители узнают о буднях служилого человека и вооружении городовых стрельцов XVII века.…

Узнать больше

Новые поступления. Советское искусство

В Государственном музее-заповеднике «Зарайский кремль» открылась выставка «Новые поступления. Советское искусство». Впервые музей представляет столь масштабную коллекцию советского искусства, поступившую…

Узнать больше

Образы Подмосковья

На выставке, приуроченной к 90-летию Московской области, представлены работы художников из собрания Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» с 1940-х годов до…

Узнать больше

Выставка скульптурных работ Д.Н. Тугаринова «Чуть-чуть о многом»

В родном доме скульптора А.С. Голубкиной работает выставка скульптурных работ народного художника РФ, действительного члена Российской академии художеств, профессора кафедры…

Узнать больше

Выставка «Забытый образ. Зарайская Жар-птица»

Выставка «Забытый образ. Зарайская Жар-птица» посвящена традиционному женскому крестьянскому костюму Зарайского уезда. Народный костюм рязанской земли издавна привлекал внимание исследователей…

Узнать больше

«Зарайск минувших столетий. Эпоха Н.И. Ярцева»

Многовековая история города Зарайска наполнена множеством легенд и преданий. Несколько туманное представление о жизни города связано как с отсутствием источников,…

Узнать больше

«В кругу друзей». К 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина

Выставка «В кругу друзей» рассказывает об эпохе, известной как Золотой век русской культуры, о ближайшем окружении поэта, в которое вошли…

Узнать больше

Голубкина и театр

Проект «Голубкина и театр» родился совместными усилиями Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль» и ГЦТМ им А.А. Бахрушина и осуществлен в рамках…

Узнать больше

Остановленный полет (памяти С.Пименовой)

Выставка посвящена творчеству зарайской художницы Светланы Пименовой, ушедшей из жизни на 44-м году жизни. За полтора десятка лет насыщенной творческой…

Узнать больше

Древности Зарайского кремля

Выставка «Древности Зарайского кремля» приурочена к 100-летию Государственного музея-заповедника «Зарайский кремль». На заре истории музея в 1922 году в древнем…

Узнать больше

Живой огонь души

В доме А. С. Голубкиной в г. Зарайске работает выставка «Живой огонь души».

Узнать больше

«Зарайск минувших столетий»

На протяжении своей истории Зарайск переживал периоды упадка и подъема. Выставка отражает ключевые вехи развития Зарайска — от крепости «у…

Узнать больше

«Идиот» Достоевского в рисунках Дергилёвой»

В 2018 году исполняется 150 лет произведению Ф.М. Достоевского — роману «Идиот». Этому событию посвящен выставочный проект во флигеле усадьбы…

Узнать больше